Русские и советские. Не время для примирения

В постсоветские годы, кои звать уже впору долгими, общество России то и дело приглашают к примирению и согласию. Подразумевалось, что примирение – это симпатия к другим поверх идейных различий, приводящая к согласию по некоей сумме непротиворечивых взглядов и ценностей. Или наоборот, согласие – это какая-то конвергенция взглядов и ценностей, ведущая к примирению.

На деле всё оказалось труднее и лукавее. Во-первых, когда приглашавшие к примирению и согласию говорили: «Мы не делим общество на красных и белых!» – под белыми отчего-то подразумевали отнюдь не русских патриотов. Многие из тех и сами в обвале 90-х искали общее с патриотами советскими, иногда просвещая последних, а порою в отчаянии отпадая от собственного кредо. Нет, отмыть добела пытались, главным образом, советских либералов, большей частью отнюдь не стремившихся к примирению с иными, какого бы извода охранительно-патриотических ценностей те ни держались.

Русские в 90-е были в массе вымотаны и ошеломлены до полной невосприимчивости к идеологемам и лишь о том и мечтали, чтобы хоть какие обещания лучшего не оказались обманом. Воспоминание о пестроте идей и «движей» не должно морочить: лишь немногие в том обвале обрели хоть сколько-то связное гражданское мировоззрение, отличное от советских и подсоветских суеверий. И в это время измождённых русских, с присловьем про «неразделение на красных и белых», призывали к примирению и согласию с циниками и русоедами, видевшими себя на коне и считавшими, что Россия, в общем, движется в правильном направлении. Ключевая идеологическая коллизия 90-х: спор тех, кто полагал, что «так с людьми и Россией можно», со считавшими, что «так с людьми и Россией нельзя». Последним слóва старались не давать, если оно было умным.

Справедливости ради, признаем, что в потёмках заплутали все.

Либералы далеко не управляли стихией распада и один за другим осознавали, что «всё-таки не туда» и «так нельзя». И далеко не все из них оказались в выигрыше: множество людей, по советскому невежеству тогда причислявшихся к «белым», пострадало точно так же, как и те, кого они клеймили «совками» и «красно-коричневыми». Причём среди заклеймённых оказались и настоящие белые: вот уж кого герои момента ненавидели не меньше, чем засоветскую размазню, так это употреблявших слово «русский» в положительном контексте и без советских нахлобучек или национальных подложечек. Что уж пояснять, сколь широко среди персонажей, щебетавших о «новой России» (но говоря не «русский флаг», а «триколор»), преобладали левые черты: от беспощадного и бесстыдного большевистского максимализма до розового суедушия.

Те же, кто справедливо полагал, что «так с людьми и Россией нельзя», в большинстве не видели за деревьями леса. Им не хотелось верить, что распад советской системы предуготовлен не отдельными злодеями в СССР и за его пределами, а явился трудноизбежным следствием всего движения России по советской траектории. (По сей день истерика по адресу тех, кто «развалил СССР», только уводит в сторону от вопроса, какие общественные формы можно было противопоставить разложению и почему ничего из этого не было сделано).

Многие отчаялись тогда и допускали, что за случившимся с начала перестройки могут последовать и вовсе апокалипсические события, – но среди живших надеждой мало кто готов был согласиться с печальным предсказанием, что «наведение порядка», кто бы за него ни взялся, может растянуться на десятилетия. Русским не хотелось верить, что выход из обвала не получится быстрым, ибо советская система отнюдь не оставила воспроизводимого впредь образца жизнеспособного порядка, ибо аномия, социальное невежество и тотальное маргинальство – следствия не нескольких лет «катастройки», а всего советского века. (Заметим, досоветские институты и порядки можно было в целом воспроизвести и в 20-30-е годы, и в послевоенное десятилетие. Сегодня дореволюционный русский опыт, например, во многих областях управления, образования, права, является нам актуальным, а вершины его – недостижимыми).

Разве что в понимании глубины корней творившегося (нечастом по сей день) немногочисленные белые 90-х находили общее с иными либералами – хотя к выводам всё больше приходили противоположным.

* * *

С наступлением 2000-х «перезагрузившиеся» власти орудовали как русскими, так и советскими образами и символами. В этом сочетались и оппортунизм, и невежество, и хоть отчасти заслуживающий одобрения номенклатурный плюрализм. Но как только власть имущие делали хоть какие-то шаги, исполненные патриотического и человеколюбивого если не содержания, то символизма, их поддерживали, как правило, и последовательные противники большевизма, и скорбящие о крушении советского государства.

Это и было согласие. Те, кто возмущается былыми преступлениями против русского народа и возданием оным прежних почестей, не могут примириться и согласиться с теми, кто этого зла не замечает. Но у этих людей до поры находились и общие ценности, и общие враги. Разумный и честный реванш России, сопротивление, хотя бы словесное, ненавистникам русского народа, борьбу за национальное достояние и социальную справедливость одинаково поддерживали и советские, и русские.

Однако долго такое относительное согласие продержаться не могло. Уже к концу 2000-х самым оптимистам из любых некрасных стало зримо, что оправдание советского прошлого и вообще сверхсредоточие на нём общественного внимания вовсе не родственно изжитию антирусского нигилизма, кое до поры иных подкупало. Напротив, невежество в отношении несоветского русского прошлого соединилось с безудержным советофильским оправданием отнюдь не русского народа, хотя любой упрёк советской системе её безмерные почитатели научились облаивать «русофобией».

Разумные русские антикоммунисты никогда не желали соглашаться с такой антисоветской риторикой, что нацелена против народа, ставшего главной жертвой коммунистической утопии, но и под нею совершавшего подвиги, созидавшего и по мере сил сохранявшего достоинство. Но советофильские якобы патриотические измышления всё более массово стали сводиться даже не к отрицанию, а к превозношению наиболее отвратительных сторон советской тирании – и к буйному поношению всего русского, что «не под красным знаменем».

Десятилетие спустя можно говорить о том, что бессомненная советофилия становится столь же преобладающим в России взглядом, каким к концу советского времени было презрение к коммунистической идеологии и порождённой ею повседневности. Правящая бюрократия напичкана безоговорочными советофилами не в меньшей мере, чем советская была инфильтрована готовыми к переменам скептиками. На «возрождение социализма» потребители красной пропаганды возлагают надежды, подобные тем, что вниматели неглубокого демслова рубежа 90-х возлагали на потребительски понимаемое сближение с Западом.

Сторонники советских взглядов уже начинают говорить о том, что им немного ждать осталось до полного реванша. Почему же нельзя смириться с этим? Почему нельзя пожать советофилу руку, сесть за общий стол, как проигравшая выборы партия смиряется со статусом конструктивного меньшинства, сотрудничая с победителями и при этом наблюдая, как те допускают ошибки и растрачивают популярность? Почему нельзя поддаться уговору, будто бы это «выбор народа», будто бы «примирение и согласие» с советскими и станет лучшим для них уроком несоветской терпимости?

Тому имеется несколько причин – несколько разрушительных сил. И они складываются, грозя России окончательным опустошением.

* * *

Во-первых,советское не является вариантом русского, хоть бы и преобладающим. (В отличие, например, от американцев-северян, являвшихся численно и политически преобладавшей этногеографической группой по отношению к южанам). Сама формулировка «неразделения на красных и белых» – советская.

Большевистский режим при возникновении не был «рабоче-крестьянским». Он появился как военная диктатура и опирался на собранную в столице массу боевиков из самой презренной по военному времени страты общества – ошинеленных и обушлаченных, но уклонявшихся от отправки на фронт, сиречь из дезертиров. (Сегодняшние любители большевиков, «спасших империю», лепечут про «слабое государство», но если у слабого правительства власть отнимает дезертир и мародёр, государство становится жесточе, но вряд ли сильнее – что и показала не лубочная, а настоящая история первых лет Совдепии, сложившаяся из катастрофы на катастрофе). Большинство людей, оказавшихся на службе у нового режима, даже если потомки свято уверены, что те «с первых дней поддержали советскую власть», попали в систему на положении заложников. На бредни советской пропаганды о массах лучших людей России, поддержавших социалистическую революцию (сегодня сократившуюся до борьбы «с либералами и Антантой»), самый лаконичный ответ – финал анекдота: «Куда ж ты денешься с подводной лодки?!»

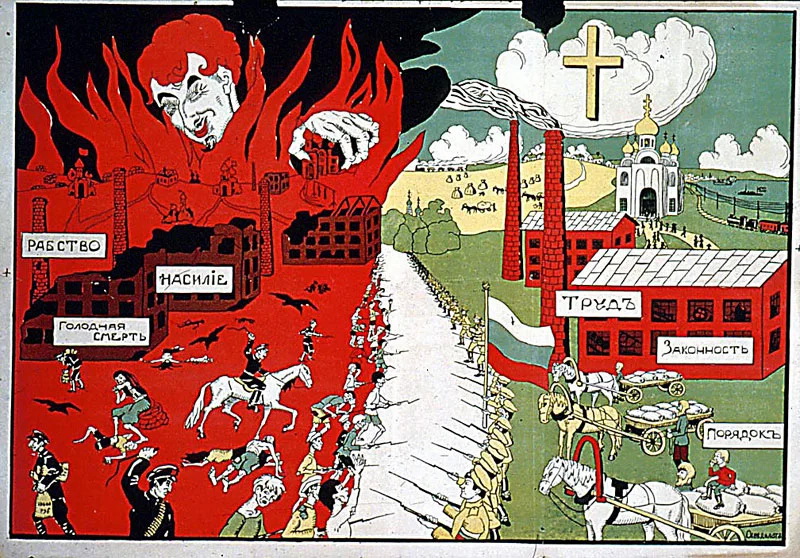

Против большевистской тирании (то есть власти, разрывающей общественные договоры), триумфально распространившейся, как заражение крови, по железным дорогам и железным клювом продолбившейся «до самой мужичьей земляной башки», разрозненно поднялось и кое-где успело зацепиться народное ополчение, прежде всего – из «образованных», первыми понявших, что настаёт в России. Сами ополченцы называли себя добровольцами и русской армией. Слово «белые» было больше в ходу у красных. Русские в эмиграции тем более называли себя не белыми, а русскими.

«Советская власть» (псевдоним партийной диктатуры марксистов-экстремистов) – это политическая сила, завоевавшая Россию, ведшая многолетнюю гражданскую войну не столько против вооружённых сопротивленцев, сколько против русского общества. Вопреки своей демагогии, сражались большевики не с меньшинством.

Напомним, что понятия «диктатура пролетариата» и «контрреволюционное преступление» исчезли из советского законодательства только в 1961 году, когда было признано, что старое общество безвозвратно ликвидировано и заменено иным, советским социалистическим. Что не мешало ещё четверть века регулировать умственную деятельность граждан методами, уместными только на оккупированной территории. Так же, как экономическую деятельность и свободу перемещения.

Нахваливатели советского прошлого, его трактующие с лёгкостью в мыслях необыкновенной и зачастую последними словами ругающие «кремлёвских власовцев», совершенно забыли хотя бы об андроповской «пятёрке» и «первых отделах» – те вряд ли бы одобрили вольную манеру их рассуждений. Что «красный проект» по сути был завоеванием России с беспощадной многолетней «перековкой», так и не доведённой до конца, то и дело проговариваются и сами красные батыевичи: мол, завоевали, но недодавили, потому-то всё и развалилось!

* * *

Во-вторых, советофильство сегодня – это не восстановление, а разложение советской идеологии.

За исключением отдельных произведений искусства, качественные вещи и полезные явления, существовавшие под советским режимом, не имеют в себе ничего принципиально советского, невоспроизводимого. Это блага либо российские, либо общемировые. (В данном случае, я пишу «российские», ибо дорогие кому-то вещи в СССР были не только русского происхождения, но нет основания предполагать, что их не было бы в развивавшейся без большевизма России, будь то грузинское кино, еврейская юмористика, прибалтийский флёр или немецкие шоколадные зайцы). Хотя сами советофилы считают связь между советскостью и работающими вещами поистине мистической. Более того, они убеждены в нерасторжимой связи между советскостью и самим существованием русского народа – но об этом далее.

А вот советское как реальность, прекратившуюся в ходе перестройки, воспроизвести невозможно. Советский мир – это герметичная система, ограниченная хронологически и онтологически. (Посему для понимания и советской, и постсоветской психологии нужно обстоятельное исследование феномена советского и несоветского).

Советская плоскость не терпела не только хоть какой «фракционности», но даже иновременности. Если вдуматься, шутка из «Ивана Васильевича», что «без санкции соответствующих органов» не следует отправляться в прошлое – отнюдь не только про «древнюю Москву». На взгляд послесталинской эпохи, о возможности «отменить революцию» даже цензорам помыслить не смелось, а вот что при путешествии по советской эпохе возможный «эффект бабочки» многократно усилится – понятно было даже не читавшим Бредбери.

С подлинно советской точки зрения, ныне исчезнувшей (буквально – как данная точка), советское являлось несомненно советским, лишь если оно было безупречным с позиции данного момента. Оксюморон «текущий момент» в советской практике обретал весомый смысл: «Мы делаем вид, будто принятое сегодня за истину было истиной вчера и будет завтра». Не говорилось прямо, но намекалось, что выверты Маяковского, партийные и комсомольские практики 20-х или «ошибки» Сталина советскими ныне считаться не могут: новое «левое искусство» объявлялось «формализмом», реальный большевизм назывался «маоизмом» либо «левачеством».

Большевистская генеральная линия всё время виляла, своими извивами давя подвернувшихся. Послесталинская советская идеология держалась на умолчаниях, социальной инерции, прямой угрозе наказания, пускай уже не смертельной.

Сталина какого года предпочитают нынешние сталинисты? Сталин менял сталинцев, как чешую. Впрочем, об этом позже.

Советские коммунисты под конец и сами усомнились в конечном «торжестве коммунизма». Но кто бы из них порадовался, узнав, что к столетию революции большинство советских патриотов будет изрыгать хунвейбинские кощуны во славу Ленина, Сталина и Чеки, но при этом окажется мелкобуржуазными ревизионистами?

Для новых красных, за исключением совсем уж скорбных умом, социализм – это просто «социалочка» плюс «несокрушимая и легендарная» (чтобы «фашисты» и «пиндосы» всех не убили), а коммунизм – стариковское утешение, вроде поповских сказок, или хуже – рациональный обман людишек, чтобы терпели. Этот обман иные называют недостижимой прекрасной мечтой, отличавшей советского человека, бедного, но гордого, от пресмыкающихся. Но так ли прекрасна мечта, за сомнения в которой людей привлекали к уголовной ответственности, вплоть до смертной казни? Впрочем, об этом тоже позже.

Как бы сами большевики отнеслись к неосменовеховщине, сегодня одорирующей буйными миазмами? Насколько советские «органы» (даже послесталинского времени) одобрили бы разглагольствования, что «большевики спасли Россию от революции и собрали империю»? Даже восторженные взвизги необольшевистских невротиков, что «большевики ликвидировали демократию и свободку», были бы рассмотрены как антисоветская пропаганда: «Ты что несёшь, мандалай! Нет свободы более великой и прекрасной, чем свобода народов Союза Советских Социалистических Республик!»

Стоит заметить, если встречавшееся мне поганое словечко «свободка» (коли вдуматься – антихристианское) не столь распространено, как пошлейшее нищенское «булкохруст», оно, тем не менее, тоже отражает ход расщеплённой, нравственно и социально нездоровой мысли необольшевиков. При этом ни от свободы своегослова, ни от буржуазных благ (уж кому какие доступны) отказываться новые красные, как правило, не намерены – так же, как не намерены задумываться, что русских людей за это убивали.

Необольшевистский взгляд на историю инфантилен в буквальном смысле – это воспроизведение советской пропаганды для детей. Детям до поры не объясняли марксистской теории, не рассказывали про смену формаций. Им просто внушалось, что до революции люди были глупыми и злыми (Муму утопили, Каштанку потеряли), а после – стали умными и добрыми.

Как бы кисло ни приходилось советскому человеку, он защищён. Вне социализма всяко страшнее. Социалистическое государство – умное. Оно всё знает, обо всех заботится, всё делает по справедливости. Зарубежное капиталистическое государство – по большому счёту, глупое, но хитрое, как ограниченный, но коварный злодей. Однако эпический злодей, как правило, должен обладать какой-то форой перед положительным героем: он либо имеет более высокий социальный и имущественный статус, либо тёмные сверхспособности, либо просто поступает низко, чего «хороший» позволить себе не может. А советский положительный герой – голый-босый сиротинушка Иванушка-дурачок. Дореволюционная Россия – это страна дураков. После восстания на Сенатской площади Россия в советской пропаганде воспринималась как страна, где воцарились окончательно зло и глупость.

Причём по мере «развития капитализма» Россия, в отличие от нормальных злодейских капстран, становилась только глупее, ничтожнее и омерзительнее. В советское время работала система умолчаний и заклинаний: рассказывай про инженера Шухова, но не забудь прибавить, что по-настоящему его талант раскрылся только после революции.

Сегодня приходится либо допускать дикие по советским даже меркам школьные ошибки, либо прибегать к новейшим фальсификациям. Все эти «три процента грамотных», бесконечная «порка на конюшне» и «царский голодомор» – прямое продолжение советского «Где была барская земля, шумят колхозные поля» и «Так бы и остался Ваня неграмотным, если бы не революция». Впрочем, как уже было сказано, и революция, по мнению изрядной части необольшевиствующей публики, – это зло, устроенное «царским режимом» и «либералами», которых напрямую сравнивают с «Горбачёвым и Ельциным».

Советский социализм для новых красных – это не столько экономическая система с претендующими на научную истинность принципами, сколько машина власти, запущенная чудодейственным импульсом большевистских демиургов. Она одновременно решала никому иному в мире не посильные супердержавные задачи и обустроила «лучшее в мире» социальное государство, коего жалкие остатки пока сохраняются именно с помощью Мавзолея, памятников Ленину и других магических объектов. Возвращение к волшебной машине всё больше предлагается через режим идеологического диктата и террора. И вот отсюда пора перейти к третьему и четвёртому.

* * *

В-третьих, советофилия прогрессирующе бесчеловечна и антирусска даже в большей мере, чем следовало из советского взгляда на этику и русскую историю. Новые красные деградируют умственно и нравственно – в сравнении с самими собою недавними.

В 90-е годы советскими называли себя люди, быть может, не более умные, чем их оппоненты, но часто более совестливые. Новые красные потешаются над словом «совесть». Рухнули надежды тех, кто искренно желал советофилам превратиться в обычных социал-демократов и державников-патерналистов, с кем не грех прийти к примирению и согласию.

Кривляния либеральных покаянцев, не знающих и не способных понять, что христианское покаяние – это не оскорбление ближнего, а «метанойя», «перемена сознания», внесли неоценимый вклад в махровый расцвет необольшевистского окаянства.

Необольшевики до гротеска уподобляются советским либералам, у которых научились вонюче метить «Сталиным и НКВД» всё сколь-нибудь по-человечески обычное в советской жизни. Перестроечные пошляки поминали Сталина, подобно комсомольцам из рассказа 20-х годов, что, уединившись под кустами, говорили о мировой революции. Так, игра в «Зарницу» была ужасна, поскольку весь милитаризм и весь коллективизм в России – это «Сталин». (Разумеется, если речь не идёт о коллективизме правильной бардовской песни или хороших, свободолюбивых народов). Сочинители сталинско-бериевских агиток («Сталин – это космос! это лучшие дома! это водопровод!») описываются, что «Сталин – это канализация!». «Русский человек без Сталина дрянь» и даже оправиться культурно без Сталина не смог бы.

Русский человек вообще живёт благодаря Ленину и Сталину, которые спасли его «от интервентов и фашистов». Ленин, мол, был столь прозорлив, что ещё в 1914 году знал: немцам нужно сдаться, чтобы подготовиться к Настоящей Войне.

По-необольшевистски это логично: никакого коммунизма не предполагается, а главные советские достижения – это победа над немцами (желавшими русских уничтожить), предотвращение ядерной войны с американцами (желавшими русских уничтожить) и «социалочка» (которая без СССР сменилась «геноцидом»), т. е. Выживание с большой буквы и выживание повседневное. Ради выживания можно пойти на всяческие сомнительные поступки, на любое самоограничение, на членовредительство.

У необольшевиков для объяснения любых неудач и мерзостей советского режима всегда находятся два позаимствованных у советской пропаганды оправдания: «К войне готовились!» и «Война была!». Можно сказать и циничнее: у новых красных только два союзника – план «Ост» и атомная бомба «Малыш», ибо прочее оправдание Совдепии – русоедские бредни об убогой и дикой России, для которой сталинская нищета и брежневская бедность – выигрыш по трамвайному билету невероятного счастья.

Советские безумцы по-прежнему верят, что 9 мая 1945 года – это победа «социализма над капитализмом», и уже договариваются до того, что это была победа советских не только над «всем миром», но и на русскими. Ведь «русскими называли себя белогвардейцы и власовцы!»

Если вглядеться с мистической точки зрения, есть какое-то страшное, наверняка наказуемое богохульство в том, как люди благодарят сегодня, что живы, не Бога и даже не предков, а тиранов – богоборцев и душегубов, по здравому размышлению, это всё и устроивших.

За героическими, сентиментальными и даже комическими сторонами советской реальности, за присвоением ею чувств и судеб скрывалась жестокая, лживая и, в конечном счёте, лицемерная, непопулярная и провальная идеология. Советская методология была ей под стать. Сейчас оправдать их пытаются, как было сказано выше, за счёт продолжающейся игры на понижение.

Предреволюционная Россия для новых красных – худшая в мире страна, населённая либо голодными и поротыми крепостьянами, либо слабоумными моральными уродами барами. Новым красным приятно представлять себя потомками морлоков, сожравших элоев. (При этом с семейной памятью у них зачастую худо, что после «красного проекта» неудивительно).

Особая подлость большевизма состояла в том, что он, объясняя необходимость слома старого мира его несовершенством, ввёл презумпцию виновности «эксплуататоров», объявил заведомыми негодяями людей хоть сколько-то состоявшихся, преодолевшихобстоятельства. Для того, чтобы защититься от «пролетарского гнева», нужно было буквально выхлопотать какую-нибудь охранную грамоту – и несколько десятилетий молиться отменённому Богу, чтобы её не разорвали.

Постепенно уживаясь с идеей долгосрочного сосуществования двух систем, советская идеология от русофобии большевистской («великорусский держиморда – гнуснейший пособник мирового капитала») перешла к русофобии подспудной, воспринятой постсоветскими «народными патриотами» и новыми красными. По ней выходило, что другие народы могут себе позволить частную собственность, личное богатство и красивые «феодальные пережитки» (а заодно и разные свободы), а советские недотыкомки – нет.

Сегодняшние необолы в каком-то смысле безумнее и аморальнее большевистских социальных расистов: сами они в изрядной части являются натуральными «буржуями», но идею истребления «бар» и «кулачья» смакуют с цинизмом, немыслимым в позднесоветское время. И совсем уж непостижимо их истерическое, волнами накатывающее упоение всеми этими «поротыми лапотниками», «тремя процентами грамотных», «рабами немцев Гольштейн-Готторпов». Помешавшиеся на «русофобах-булкохрустах» усиленно занимаются самообгаживанием.

Но сколько любители «красного проекта» ни размазывают по физиономиям коричневую субстанцию – на освобождённых буратин из чёрного дерева они всё равно не похожи, оставаясь белыми людьми, творящими самонадругательство.

Однако, если вдуматься, как объясняют новые красные события советского прошлого, и «лучшая в мире страна» была населена худшим в мире народом. Разумеется, поначалу в этом была виновата Россия, оставившая для «красного проекта» негодный материал. Проект сотворил чудеса даже с этой дрянью, наделав из неграмотных поротых крепостьян, мёрших каждую весну с голоду, «народ-победитель». Но дальше вступают две любимые новыми красными темы: «прополка» и «порча людей».

Все террористические действия советского режима разом объявляются и злонамеренно выдуманными, и совершенно правильными. Новые красные всерьёз воспроизводят диалог из пародии Зиновия Паперного на роман Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?» (после журнальной публикации тихо признанный «нецелесообразным», а в 2000-е объявлявшийся в «Литературной газете» провидческим – вот не прочли мы завещание Кассандра Иеремиевича Кочетова, оттого и впали в ничтожество!):

– Так как же всё-таки – был тридцать седьмой год или нет? Не знаю, кому и верить.

– Не был, – ответил отец отечески ласково, – не был, сынок. Но будет.

Показания отсидевших «придумал Солженицын», расстрельные списки нарисовали «по указаниям Горбачёва и Яковлева», места захоронений – тоже подделка и «смешная» («Волчьим смехом рассмеялось собрание»). Но все ссылки на конкретных убитых и посаженых встречают «лютое одобрение»: «А как иначе?»

Однако получается, что «лучшая в мире страна» была насыщена предателями и преступниками, как никакая другая. В СССР чёрными злодеями, заслуживавшими смерти, оказывались не только писатели с оружейниками, но даже астрономы и реставраторы. В «плохих» странах, даже в гитлеровской Германии с её «ночью длинных ножей» и казнями 1944 года не было ничего подобного советской прополке – и даже гитлеровская Германия пала не от внутреннего заговора. Версия, что «при Сталине сажали за воровство», тоже ничего не объясняет: отчего-то лишь в расчудесном СССР посреди великих сталинских дел понадобилось уничтожить бóльшую часть правящего слоя, вглубь на несколько лопат. А недоуничтоженные советские враги народа или их дети, как уверяют новые красные, в конце концов и взорвали Советский Союз.

Но даже за вычетом невероятного числа вредителей (всё возраставшего, чем выше сфера), русский народ и возвышенный «красный проектом» – худший в мире. Дело даже не в том, что если «антисоветчик – значит русофоб», то русский народ – самый ненавидимый в мире, ибо о мировой непопулярности советского строя догадываются даже сами новые красные. Главное, советский народ-победитель – скоропортящийся продукт. СССР – этакий багровый остров доктора Моро. Произведения сталинской вивисекции скоро перестали повторять советские мантры, опустились на четвереньки и до позорных капитализма-поповщины-фашизма. Предательство «националов» можно по-красному объяснить всечеловеческой «русофобией» и недостаточнойжестокостью к предателям (вследствие предательства). Но отпадение русских от советской святыни толкуется только через «порчу людей» и крайнюю доверчивость верных. Новые красные так и хнычут: «Власовцы застали нас врасплох!» По-новобольшевистски получается, что русский человек, признаться, жесток, завистлив (революционные убийство и грабёж объявляются волей народа), но при этом нестоек, простодыр и социально ничтожен без вождя. «Русский человек без Сталина дрянь», причём кругом.

Новые красные близки своим российским якобы-антиподам якобы-либералам и в отождествлении русских со Сталиным и большевизмом, и в представлении русского народа как сплошной богадельни (о чём ещё скажем ниже), и в тяжёлом задвиге на «крепостном праве» и «поротых на конюшне», и в храмоборчестве. Однако не менее интересно, что необольшевики уподобляются антиподам западным.

Российские либералы долгое время спокойно относились к «белому супрематизму» – по крайней мере, в истории хороших, западных народов (из понятного не им одним отвращения к советскому сюсюканью, но не меньше потому, что сами себя ощущали белыми людьми в чёрной стране). И только в последнее время в их рядах появились подражатели западных леваков, объясняющие, как ужасны «блэкфейс» и «калчерал апроприэйшн». Разумеется, либералы-националы усердно учили русских толерантости, но это было именно что продолжение их собственного расизма: «Евреи – это совсем другое дело! Не забудем, не простим турецкий геноцид! Что украинцу здорово, то русскому позор и смерть!»

Другое дело новые красные. На кого из зарубежников похожи необолы своими тягучими слёзками, ненавистью к кровожадным-беспощадным государствам европейского мира, причитаниями о детках, умученных белыми людьми, которые им из расизма не обеспечили доступа к прививкам? Да на «поколение снежинок», истеричных западных либерал-леваков! (Разумеется, ненавидящих Россию, где гомофобия, расизм и православная церковь).

Но как только речь заходит о советских делах, небесная сотня «Кровавого воскресенья», «Ленский расстрел» и «четверо убитых рабочих в Варшаве» (выписанных из какого-нибудь Касвинова) перевешивают на детских весах красных снежинок работу ленинградского «Большого дома», тысячу расстрелянных на Ленских приисках во время «Большого террора» или расправу над взбунтовавшимися голодными астраханцами в 1919 году.

О ещё одной аналогии, возникающей при взгляде на новых красных, говорить неловко, поелику и красные, и либералы сделали всё возможное, чтобы отсылку к этой теме в серьёзной дискуссии считали неприличием. Само слово это стало детской забранкой, так что впору объявлять его нерукопожатным. Однако стоит вникнуть и в эту аналогию. Так вот, необольшевизм с его почти исчезнувшим марксистским наполнением, но вполне буржуазной поддержкой, с культами плебейства и жестокости, угрюмым декадентством (обретающими всё более украинские черты), с супервождизмом (пока без вождя), с идефиксом бесконечного армагеддонского сражения всего вернее будет определить как криптофашизм.

В бурном развитии необольшевизма (развивающегося в том же смысле, что заболевание) есть и мистический момент. Многие замечали, что люди, «находящие положительное» в Сталине или «отчасти соглашающиеся» с хулой на жертв большевизма, всё чаще начинают будто катиться под уклон. «Державнически» обеляющие Сталина, «возродившего империю», возвращаются к детскому восхвалению Ленина, Дзержинского, пугачёвщины – но уже без позднесоветских лицемерных приличий. По сей день считавшие Ленина «самым человечным человеком» принимаются оправдывать человекоубийство, вплоть до истребления самих «верных ленинцев».

У них ослабляется критическое мышление, сужается кругозор. Весь мир предстаёт перед ними полем битвы «наших» (понимаемых как «верные сталинцы») против «не наших», сводящихся уже не столько к Гитлеру и «пиндосам», сколько к «власовцам и бандеровцам». Оправдание большевистского террора и советской нищеты в их объяснениях становится всё тотальнее, всё примитивнее и всё бесстыднее.

Люди впадают в озлобленное отупение, загаживают мир вокруг себя кощунами. Складывается субкультура подсевших на восхваление «сталингулага» и поношение «булкохрустов» и «власовщины» (то есть всего несоветского или недостаточно советского во всей русской истории). И эта субкультура новых красных начинает напоминать субкультуру советских алкоголиков. С последними необольшевиков роднит наличие похабного жаргона и склонность к небрезгливому опрощенчеству: только пьяница не считает зазорным обмочиться, а красный – смаковать словесные непотребства (прямо как «бандеровцы», мыслью о которых он часто одержим). Нарочитая грязь обоих типов компенсируется тягой к нутряному «знанию жизни», и обоими владеет всесжигающая страсть – удовлетворение химической зависимости. Только новый красный ловит кайф от собственных раздёрганных эмоций.

Можно объяснить это усугубляющимся общественным кризисом, влиянием социальных сетей. Но в массовой истерии вокруг годовщины екатеринбургского цареубийства или столетия Солженицына было нечто большее, чем удачная пропаганда или побочный эффект от интернета. Будет ли психически здоровый человек, смакуя проклятия, уверять, что на сайте Минобороны «Подвиг народа» нет документов о награждении Солженицына – тут же давая ссылку на страницу, где представлены приказы о награждении ст. лейт. и кап. Солженицына? Могут ли люди, сюсюкающие о доброте советского мира, в здравом уме повторять, что «попы забыли, как летали с колоколен»?

Необольшевизм на наших глазах превращается в этакий секулярный сатанизм – причём секулярен он лишь на взгляд самих адептов. Сторонний же наблюдатель замечает всё больше узнаваемых черт, свойственных культам заведомо злых сил. Поклоняющийся им вначале отрицает их злое начало, объясняет их тёмную славу клеветой, приписывает им мудрость и благость (помощь «своему народу» или «избранным»), а затем начинает упоенно признавать их жестокость, объясняя, что «только так в этом мире дела и делаются». Параллельно он впадает во всё более рьяное отрицание и поношение мира вне пределов культа, но и внутри него не находит покоя (чем оккультизм приметно отличен от самого неумного религиозного неофитства). Адепты, сами того не замечая, становятся игрушками подлинных предметов своего поклонения.

Продолжение: Анатомия советчины

Дометий Завольский, АПН